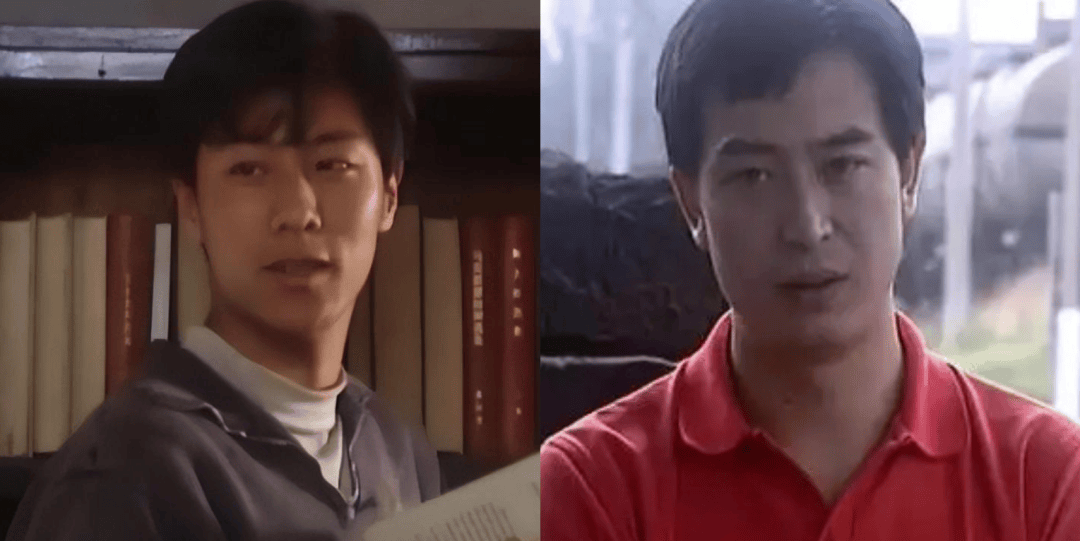

《道北人》中的李少飞、张嘉益

所以“建国”连带着张嘉益成了少时的我对“伪君子”的形象定义,比巍子的“岳不群”还要早上三四年(张嘉益、巍子后来合作了电视剧《天下第一楼》)。

二十多年后,“正邪合流”跨越了一段艺术人生,“仁义”成了导演,“建国”成了主演,监制则是张艺谋。和《道北人》一样,题材聚焦的还是陕西本土人文历史,虽然李少飞不是西安本地人,但毕业于陕西省艺术学校,张嘉益和张艺谋更是货真价实的西安老乡,新老“秦人”联手,很难说《主角》里的“主角”到底是谁。

不过张嘉益,必有一席之地。

毕竟二十多年过去了,张嘉益塑造的很多角色都带着一种强烈的个人气质:

邪得发慌,正得亲切。

无论是正是邪,张嘉益出镜第一时间给我的观感抽离不了“天堂地狱,一念之间”的悬念:

“额给呢蛇个似(我跟你说个事)……”

然后,是大嘴巴子抽过来,还是脸伸过来让你抽?

都是未知数。

《山海情》剧照

我命由我也由天

许多人没见过年轻时略显“清瘦”的张嘉益,对此我深感荣幸——

我不但见过,还看到过他“坏”的样子。

张嘉益是个很“奇怪”的男演员,按理说他年轻时眉宇间没有奸佞之气,个人特质却很强烈,对于演员来说这种特质用不好就容易流于表象,让人易产生“哦,是他”的观感。

张嘉益早期确实存在这种会跑偏的气质,主要凸显在走路姿势上——

你很难评论一个二十来岁的年轻人为啥永远佝偻着走路,两条胳膊伴随走路的节奏在永远围绕腰间大幅甩动,似清风拂山岗,又似老农奔粮仓。

后来的人给这种形态馈赠了一个颇有自我救赎意味的概念:

松弛感。

张嘉益的松弛感让他的个人气质亦正亦邪得很明显, 1990年他主演的电影《魔表》就是个好例证,在当时1980年代中期到1990年代初期,中国影视圈导演和编剧尚处于集体放飞自我的年代,《魔表》给予了我一种“中国人也可以有自己的魔幻Cult片”的感觉: