矛盾

2月21日,电视剧《难哄》因剧中9集出现6次性骚扰镜头被部分网民吐槽,更因剧中出现“安慰犯罪家属”等情节引发不满,因此不仅相关话题登上热搜,更有网民呼吁电视剧下架。尽管剧方随后火速删除了争议镜头,但似乎一些人依然难平怒火,并指出原著中并没有如此多的性骚扰情节,而改编不仅削弱了原著的魅力,也让观众感到失望。

好在短短几日之后,该事件热度冷却,电视剧继续播出。只是作为开播不久即删除争议镜头的作品,《难哄》又一次让很多创作者与平台流下冷汗:

创作真的要小心再小心,检查再检查。一旦犯了众怒,作品播出会受到影响,更严重的没准真的会遭遇下架。

毕竟在此之前,业内不是没有出现过因剧情内容方面的问题导致下架的案例。何止是剧情内容,演员出了问题也有可能殃及池鱼。

前些天某位女演员因为在直播时口吐狂言,说自己肇事逃逸引发热议。结果得偿所愿喜提拘留。事情未发酵前被媒体报道,我身边的女同事第一时间的反应是:

赶紧把她参演的电视剧下载下来,怕哪天整个剧都下架了。

这个反应要是编成段子一定好玩好看,它有一种荒诞的喜感,可以在一幕喜剧中构成“回甘”,而喜剧的核心是悲剧,所以它又映射出一种现实:

真实到荒诞的现实背书。

你可以说“过分”,也可以说“夸张”,但它真的会发生。

其实最早因为“舆情”影响波及的文化领域是动画片。

始作俑者都是“望子(女)成龙(凤)”的家长,反手一个“举报”,“Duang!”一下被举报的动画片就下架了。最著名的案例《喜羊羊与灰太狼》,我不知道是哪个版本,因为我不看动画片。后来还有《熊出没》(非院线电影版)也被举报。理由都一样:

“暴力,教坏小孩子。”

算起来时间也不算太久,十几年前的事情了。这些年也一直偶有耳闻,不过都没太注意。大概也是见怪不怪——

一种荒诞的情绪一定是通过某种家庭环境培养起来的,都说家庭是构建社会的原子,“原子”多了自然就有了“疯子”。

那疯子长大了干嘛呢?接茬继续,再接再厉,薪火相传,等等。

当这个基础有了一定规模后,通过网络发酵出来的力量更是巨大。成年人(法定意义上)的言辞更加激烈,且深受家庭熏陶,懂得如何用历史传承和舶来理念为了反对而反对,于是如今对文化作品的冲击力更大,大致无非两个方面:

辱华和辱女。

再说个较近的例子——

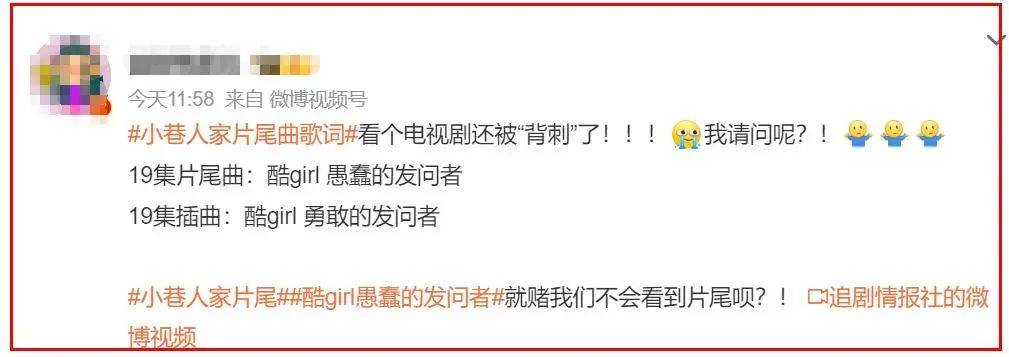

《小巷人家》片尾某音乐文字内容惹争议(一边倒的谩骂),原因即“辱女”。片方也是硬刚,最后挺到播出结束,这股风潮也就过去了。

与《难哄》相比,《小巷人家》面对的争议近乎无妄之灾,面对非议和指责,采取何种态度对待也全看自身权衡。创作者和平台最怕本来可以讨论的问题变了性质,且风向渐渐跑偏,最后被人为干预。所以问题无论大小,尽量控制在一定程度内,有些舆情是源自作品本身的问题?还是网民带节奏无理取闹?路人有判断,不过路人大多会当吃瓜群众。顶多采集一下互联网片段,形成一个关于“舆情”的合订本。