天下苦天价片酬久矣

事实上,一线创作者或者说明星演员、明星导演、明星编剧等群体天价片酬的问题由来已久,但苦于现实窘境和诸多阻力,一直无法妥善解决。

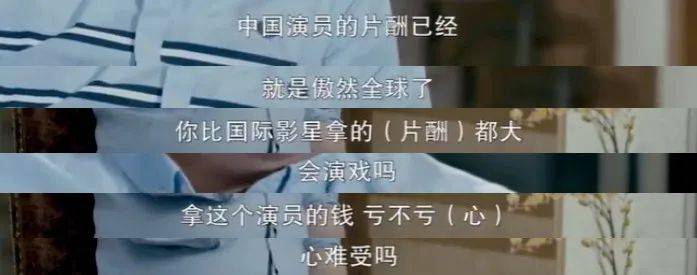

每当有相关新闻登上热搜,舆论总是哗然一片:凭什么他们可以赚这么多?

从另一个角度来看,这只是市场供需关系的自然结果,观众爱看明星的作品,投资方自然愿意砸钱。

在粉丝经济的时代,制作方和平台过多依赖“大数据”,根据明星的热度值来衡量一部剧的价值。

当全产业链都陷入流量思维,也就陷入了恶性循环。谁的流量高就用谁,那自然会恃宠而骄。明星的价值在一部影视作品中确实不可估量,但过于吹捧明星背后的流量,则只会令行业发展陷入被动。

流量明星扛票房的时代,早已是过去式。现如今,已经没有人能够保证自己参与就能一定赢得票房。剧集行业同样适用这个道理。

还有一点,当下影视作品缺乏试水平台,制作公司、发行公司、播出平台在选角选片时,无法客观看到市场反馈,此时,明星主创就成为了一个最主要的依据。

观众也同样受其困扰,在作品播出之前,他们无从得知其中剧情质量,只能通过自己喜欢的明星选择作品观看。

着急上火的影视公司又会投其所好,选择大牌明星的作品,奋力营造噱头和话题度,以此降低亏损风险。

如此一来,又会进一步助推明星天价片酬。

2018年以前,影视行业热钱不断,许多业外资本疯狂涌入,一些投资方经验不足、专业不够,他们参与影视投资完全是一种投机行为,企图浑水摸鱼、大快朵颐。

这种任性而为和杂乱无章,其实也是明星天价片酬的诱因之一。尽管近年来上述情形有所好转,但投资方专业度不足的问题也一直困扰着行业。

韩国拥有成熟的造星机制,从音乐团体到偶像选秀,每年都会有大批新人产生,而新人一旦站上舞台,就有机会一步一步成为顶流。整体来看,供大于求,僧多粥少,内部竞争激烈,片酬自然不可能天价。

反观国内,具有市场号召力和关注度的明星数量有限,一线明星数量甚至可能不超过100个。稀缺资源的存在,必然导致价格抬升,这是市场经济的必然规律。

02

明星主创「基础片酬加分红」,能实现吗?

在治理明星主创天价片酬的办法中,「基础片酬加分红」不失为一个好办法。

职业投资人、著名财经评论家皮海洲曾在2018年就发文建议,不妨把明星片酬与票房收入挂钩。

而如今,「基础片酬加分红」的模式在电影行业已有不少先例。

如院线电影就常采用这种方式,片酬作为底薪,分红根据票房高低来确定。例如管虎电影《厨子戏子痞子》中张涵予、刘烨、黄渤三位主演以片酬入股的方式成为“老板”,拿票房分红。拍《无间道》时,刘德华就选择不要片酬要分红,最终大获成功分得千万红利。《芭比》的主演兼制作人玛格特・罗比也因影片大热获得约5000万美元的片酬与票房分红。

只要明星与制作方在合同中明确约定基础片酬的数额、分红的计算方式、触发条件等细节,就能够以具有法律效力的形式保障这种薪酬模式的实施。

例如,分红可以与电影票房、IP周边收入等指标挂钩,也可以与作品的获奖情况、口碑评分等因素相关联。